FPデータSELECT100 2019.8.28

最後のお手紙、遺言書

遺言書を書くことで、自分の願いや感謝の気持ちなどを残された人へ伝えることができ、また、遺産分割がスムーズに進む可能性も高くなります。いわゆる「争族」を避けるために遺言書は有効です。

統計資料からも、遺言書を書く人が年々増えている実態がわかります。

公正証書遺言とは?

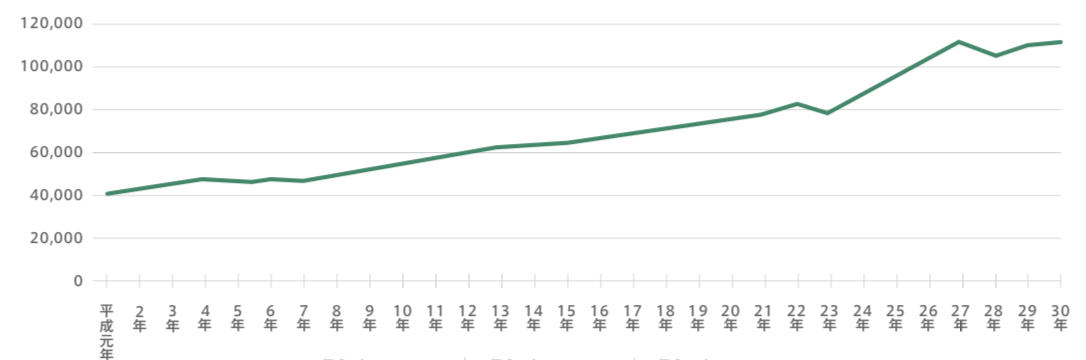

上記はFPデータSELECT100でご紹介している公正証書遺言件数の推移です。

直近の平成30年は「110,471」件。平成元年の「40,935」件から2.5倍近く増えています。

公正証書遺言とは3種類ある遺言書の作成方法の1つで、本人が口述した遺言内容に基づき、公証人が遺言書を作成するものです。作成するための手数料はかかりますが、公証役場で作成・保管するため、内容・形式の不備や紛失の心配がありません。確実に遺言書を残したい方に適しています。

自筆証書遺言、秘密証書遺言とは?

その他の遺言には、自筆証書遺言と秘密証書遺言があります。

自筆証書遺言は本人が自筆で全文を書き、自分で保管します。遺言書の存在そのものを秘密にすることができ、何度でも書き直せるというメリットがあります。その反面、偽造される可能性があるというデメリットがあります。また、公証人のような人がチェックをしてくれるわけではないので、内容や形式の不備や保管には気をつけなければなりません。

秘密証書遺言は本人が作成し、公証役場で封かんしてもらい、自分で保管します。内容を秘密にできる上、偽造の心配もありませんが、やはり内容・形式の不備、保管には注意が必要です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては、その検認数が統計資料として公表されています。「検認」とは、家庭裁判所で相続人などの立会のもと、遺言書を開封して内容を明確にする手続きのことです。自筆証書遺言と秘密証書遺言においては行うことが義務化されています。(検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。)

検認数は、昭和60年は「3,301」件、平成29年は「17,394」件です(平成29年度司法統計 家事事件編 第2表 「遺言書の検認」より)。こちらも3倍以上に増えています。

自筆証書遺言に関する法改正

自筆証書遺言に関しては、最近法改正がありました。

従来、自筆証書遺言を作成する場合には、全文を自書しなければなりませんでした。内容や形式の不備があると無効になってしまうため、作成時には十分注意する必要がありましたが、法改正により、財産目録に関しては、パソコンで作成したものや通帳のコピーを添付できるようになりました(2019年1月13日施行)。また、今後、法務大臣の指定する法務局に保管を申請することができるようになるため(2020年7月10日施行予定)、偽造や紛失の心配も軽減します。

これらの法改正により、自筆証書遺言は今までよりも利用しやすくなるでしょう。

自分ならどの方法で遺言書を作り、何を伝えるか、この機会にぜひ一度考えてみてはいかがでしょうか。