FPデータSELECT100 2020.1.15

食料品の支出金額、これからどう変わる?

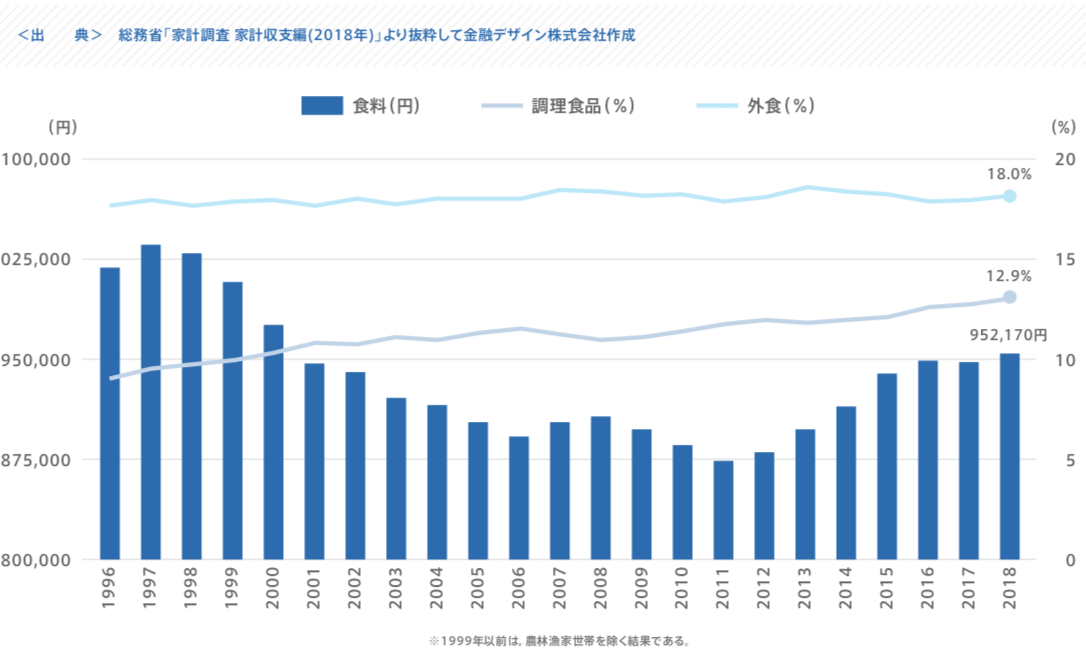

これを受けて、私たちの食料品の支出金額はどのように変化していくのでしょうか?これまでの変化もあわせて、統計資料で見ていきましょう。

食料品の支出金額は世相を反映する

上記はFPデータSELECT100でご紹介している食料品の支出の推移です。食料品全体の支出は金額で、うち調理食品と外食はそれぞれ食料品に占める割合で表示されています。

食料品全体および外食が最も落ち込んだ2011年は、東日本大震災のあった年です。また、調理食品が最も落ち込んだ2008年は、中国産冷凍ぎょうざが原因と疑われる健康被害が発生した年でした。このように、食料品の支出金額(割合)は世相を反映して上下することがわかります。

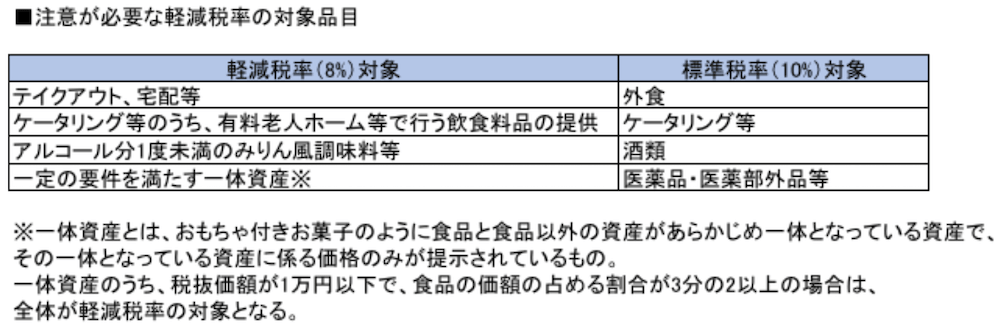

食料品に関係する軽減税率制度とは?

軽減税率制度とは、消費者の税負担を軽減するために、生活必需品の一部の税率が8%に据え置かれる制度のことで、飲食料品が含まれます。スーパー等で売られている飲食料品の多くは消費税8%に据え置かれていると考えてよいでしょう。

ただし、注意が必要なものもあります。テイクアウトや宅配は軽減税率の対象ですが、外食やケータリング等は対象外です。また、酒類も対象外となっています。

外食が減り、調理食品が増える?

上記を受けて、お店では食べずにテイクアウトする、あるいはスーパーなどで調理食品を購入するという行動をとる方が増えそうですが・・・結果はいかに?最新の2019年10月のデータを見てみましょう。

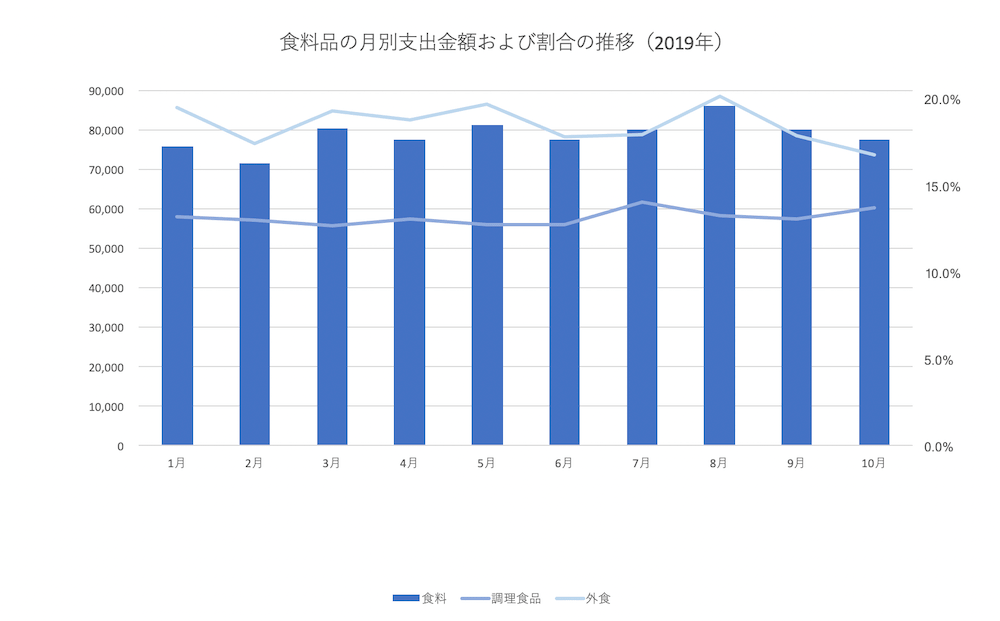

上記は2019年の月別の食料品の支出の推移です。食料品全体の支出は金額で、うち調理食品と外食はそれぞれ食料品に占める割合で表示されています。10月の外食は16.8%と、1月から10月の中で最も低い割合となっていました。また、10月の調理食品は13.7%と、7月の14.0%に次いで2番目に高くなっています。

こうした傾向が一時的なものか、長く続いていくものなのかは、引き続き統計資料を見てみないことにはわかりませんが、少なからず消費税増税や軽減税率制度の影響は出ているといえそうです。

食料品は生活に密着した支出です。外食や調理食品についての考え方や利用のしかたもご家庭それぞれでしょう。制度が変わったときは、その変化に対応しながら、メリハリのあるお金の使い方ができるといいですね。